现在的位置:主页 > 综合新闻 >

李海鹏:纪实文学《张医生与王医生》,讲述东

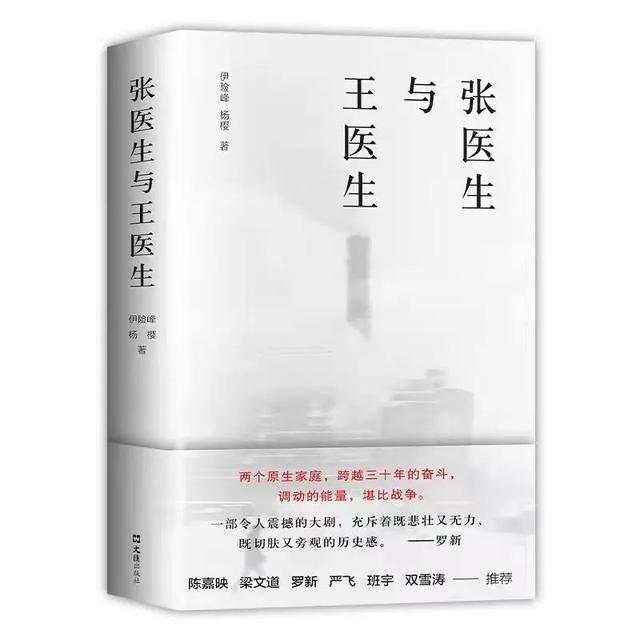

【作者】:网站采编【关键词】:【摘要】:文/李海鹏 编者按:本文为纪实文学作品《张医生与王医生》的序言,原文标题为《“社会”与沈阳人的精神世界》。作者李海鹏,曾在《南方周末》《人物》《时尚先生》等媒体机构

文/李海鹏

编者按:本文为纪实文学作品《张医生与王医生》的序言,原文标题为《“社会”与沈阳人的精神世界》。作者李海鹏,曾在《南方周末》《人物》《时尚先生》等媒体机构工作。小时新闻经授权刊发。

《张医生与王医生》一书近日由新经典/文汇出版社出版。11月14日下午,该书作者伊险峰、杨樱将做客杭州,在单向空间书店与嘉宾桑格格对谈,与读者分享这本书。小时新闻将直播现场。

中国现实主义文学和影视作品中有一种基本的典型故事,就是人物在社会化过程中经历了一个被称为“成熟”的精神腐败过程。本书所写的两位医生的故事,倘若严厉地说,大致就是这样。

他们的“成熟”始于人生发轫时期与社会潜规则碰撞导致的心理创伤,止于一种悲剧性与喜剧性参半的尴尬状态,也就是既不能忠实于自己的真实心意,与“社会”保持距离,又掌握不了适度地沆瀣一气的复杂技巧。

这种故事,每到社会变革时期就会流行,在变革意愿低落时期又会沉寂。在兴起和沉寂的循环往复中,其中一个搞笑又颇具意义的问题——“我们都这么庸俗了,怎么还是不快乐”,始终不曾得到答案,因而变得恼人。如今,就连这一问题背后的“人文精神”也被视为无意义之物,问题也就不必解答了。

这本书的特别价值,在于以这两位医生的半生经历为线索,呈现了沈阳过去四十年令人叹息和沉默的民间社会史;更在于作者以知识人的认真态度和故事人的写作能力,描摹了上述问题的核心答案,即促使人们精神腐败的社会因素。

书中以工业城市、单位社会、稀缺经济、工人阶级文化、男性气概、重大历史事件和时代变迁等为经纬,编织出一只捕兽笼,试图捕捉人们口耳相传的神秘的“社会”,令人一睹其真容,又以社会学式的耐心,具体而微地再现了“社会”塑造、摧折和屈服人们的步骤。

在 20 世纪 80 年代,沈阳还处在计划经济意义上的“好光景”之时,书中的两位医生都是父母较为偏爱、着力培养的孩子,他们被要求戒除一种“随弯就弯”的放任倾向,远离遍布四周的恶习。他们被持续地置于成为好孩子的压力之下,正如作者意识到的,其本质是被要求摒除自身的工人阶级习性。

日后两位医生功成名就,正得益于他们曾良好地回应了上述要求。当他们的家庭在国企下岗潮中面临困境之时,教育仍作为优先事项被坚持下来。他们的弱点就此埋下了伏笔——他们是“奖学金男孩”,隔膜于真实的社会。

比如他们都被要求诚实,待到成年之后,不得不补习必要而复杂的说谎艺术,却为时已晚。结果直到四十多岁,两位医生仍不得不时常懊恼于自己的不够“社会”。同时,城市的失败也导致父亲们的失败——在本书第十二章中,就此有着敏锐而精彩的刻画——母亲们因此成为家庭中的更有用处也更具能量的一方。

两位母亲,一位以身段灵活见长,一位以勤奋自律为荣,都具备现实的野心和势利的远见,在相当程度上塑造了两位医生的人格。两位父亲的形象则要脆弱和模糊得多,或因循本分,或沉迷阅读,显然没能称职地完成“何为男子汉”的言传身教。考虑到在沈阳,争夺啄食顺位是一份终生事业,夸耀男子气概是一项基本技能,父亲们缺乏影响这一事实显然深有影响。

在书中,罗伯特·E·帕克的一条理论显得尤为刺目:城市发展过程中必将产生大量废弃物,而其中大部分是人。

两位医生的原生家庭跨越三十年的奋斗在事实上始终紧紧围绕这句话,在这场奋斗中调动的能量、毅力、耐心、机谋是如此之多,堪比战争所需,然而这首平民史诗的主题只是“不要成为废弃物”而已。

他们成功了,恰如书中对张晓刚父母的终生成就的概括:“在整个社会崩塌、解体、堕落的过程中,他们用微薄的力量、充沛的精力、智慧和爱,让每一个家庭成员都跟了上来,不但没有掉队,而且逆势上升。他们带三个孩子实现了阶层跃迁,进入到富裕而且专业的群体之中,与九十年代那个迷茫困顿、看不到出路的沈阳截然不同。”但他们从中感受到的幸福、欣慰,还不如庆幸多,又不得不伴随着疲惫和怀疑。

文章来源:《文学教育》 网址: http://www.wxjybjb.cn/zonghexinwen/2021/1116/1446.html

上一篇:文学批评是“次一等劳作”吗?他在近十年阅读

下一篇:没有了